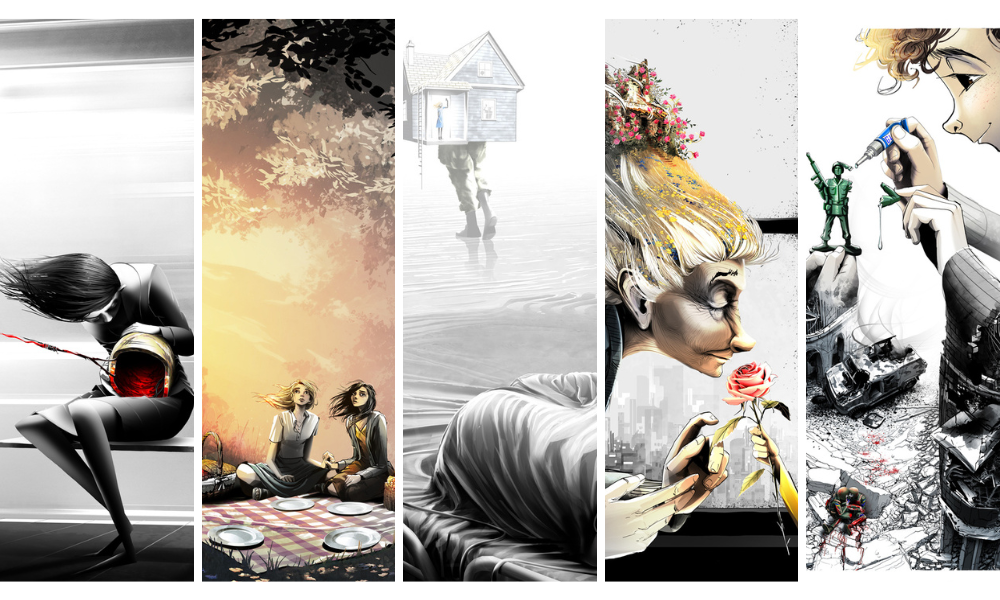

我們邀請了英國插畫家巴倫(Ella Baron) 走訪文尼察和切爾卡瑟的項目,透過她的畫筆捕捉鏡頭無法呈現的瞬間。以下是部分她在2025年5月收集的病人見證及其衍生的插畫作品。

20歲的迪瑪(Dima)在醫院醒來後,第一時間致電母親:「一切安好,只是擦傷。」但事實並非如此。「我的腿、耳朵和手臂都有大洞。」他至今仍無法安睡:「我的惡夢總是重複,我夢到自己從醫院被帶回戰壕,然後我在空中,像無人機一樣,投下那枚擊中我的彈藥。」迪瑪本身有操作第一身視點(First-person-view;FPV)無人機,所以他很清楚那是甚麼景象。

當無人機投下彈藥時,那些插進迪瑪身體的碎片,如今就擺在他的床頭櫃上。他回憶:「那一刻,我從脊椎以下到四肢完全麻痺。我以為脊髓受傷,不能再走路。我心想這下完了。但我開始摸自己的頭,看看有沒有血。當我沒摸到血時,我告訴自己:『我還活着,我沒有死。』我聽到敵方無人機在頭頂盤旋,FPV的聲音很刺耳,像一 級方程式賽車。如果距離遠,聲音很小;但當聲音變大,就需要開始擔心。我聽到它們逼近,只能一動不動裝死。直至聽到它們離開,以為我死了。然後我開始因劇痛失聲尖叫。我以為自己會失血而死。」

他說自己之所以熬過來,是因為他是媽媽唯一的孩子。「當我參軍時,她哭了,所以我答應她,一切都會好。」迪瑪母親是一名幼稚園老師,在迪瑪眼中,她是世界上最善良的人。

2022年,40歲的羅曼(Roman)辭去收件員的工作,加入醫療隊,負責運送傷兵和陣亡士兵。他說:「有時候,屍體遺骸會被炸飛到樹上。」後來,一架無人機引爆,他走避不及,雙腿沒能倖免,最後被放進醫療穩定中心的箱子裏,鞋子還穿在上面。羅曼回憶:「我看着箱子裏的雙腿,和我分開,我很害怕,我知道再也無法回到過去,我的人生從此不再一樣。告別箱子裏那部分的自己,令我無比悲痛……但我告訴自己,現在仍不是死的時候。我還未與家人道別,也還沒完成為他們所建的房子。」

近 20 年前,羅曼開始建房子,並在銀行貸款時遇到一位漂亮的金髮女士。「我告訴她關於房子的一切,她說:『也許有一天,你會給我看建好的房子。』我拿了她的電話號碼,邀請她喝咖啡。」羅曼與塔尼婭(Tania)很快就結婚,現在育有兩個孩子——12歲的奧萊克西(Oleksii)和21歲的伊萬(Ivan)。他們的房子將完工,內裏是白色的柱子、藍色的牆壁,只差屋頂的幾片瓦片,甚至還可能加個泳池。羅曼說,他的家人很喜歡去敖德薩(Odesa)海邊游泳。「我們以前總是一起去,但我想像如果我回去,有一件事我搞不懂:裝義肢能游泳嗎?」我不知道答案,但羅曼沉默一會後再道:「我大兒子伊萬有去健身,他的身形比我更健碩,他可以背我下海,我們一起去游泳,然後他可以把我背回岸邊,放我在椅子上,我再裝回義肢。到時候會是這樣吧。」

羅曼說,他在醫院打電話給妻子,告訴她自己失去了雙腿,但不要擔心,一切都好,甚麼都沒改變。「我不想有任何改變。」

42歲的伊娜(Inna)和48歲的泰蒂安娜(Tetiana)二人都在戰事中與摯親分離。泰蒂安娜的兒子瓦列里(Valerii)和伊娜的丈夫米科拉(Mykola)都成了俄羅斯戰俘。他們在2022年5月同一天被擄走。瓦列里現在27歲。伊娜努力回想丈夫的年齡,她說:「他們被俘後,我們不再慶祝生日了,一切都停頓了。」

伊娜和泰蒂安娜在每次戰俘交換時都盼望親人能在獲釋名單中。如果沒有,有時回來的士兵會帶來一些有關消息。在丈夫被俘的第一年,伊娜幾乎吃不下東西。她說現在稍微好一點,因為遇到了泰蒂安娜:「我們有同樣的痛,我們懂。」兩人相信自己與摯親有「心靈連結」,必須「堅強、少哭,讓他們能感受到我們的希望與祈禱」。伊娜形容,丈夫在夢中來看她,確認她的狀況。

她告訴我,她喜歡想像自己和丈夫坐在馬里烏波爾的花園裏。米科拉喜歡在那裏種花,種一些野生森林花。「我甚至不知道他從哪裏弄來那些種子!當時我還不喜歡!但現在,沒有甚麼比這更讓我快樂。」泰蒂安娜說,她也喜歡想像瓦列里「在大自然中,在陽光燦爛的洋甘菊花田裏,周圍盡是鳥鳴和清新的空氣」。

伊娜和泰蒂安娜已三年沒有與被俘親人直接聯繫。如果能對話,伊娜說,她會告訴丈夫:「我愛你,我們在等你。」泰蒂安娜補充:「我們一定會等。」

66歲的塔堤安娜(Tatiana)在整個對話中默默流淚。她的兒子馬克西姆(Maksym)出生於1995年,在2022年5月8日於頓涅茨克(Donetsk)戰死。

塔堤安娜說:「我無法形容我背負的痛。我每天都在想他,醒來時、睡前時。有時走在路上,我看到一個長得像他的年輕人——高大、溫柔、強壯。我會想:『啊,我曾經擁有這樣的孩子。』」她說,她的悲傷像傍晚的天空,像暮色,當中仍有一點光,那就是馬克西姆。

塔堤安娜出生在俄羅斯,1974年來到烏克蘭。她說自己是鐵路家庭,工作了40年。「我在那裏遇到丈夫。我們希望馬克西姆也加入鐵路,但他從小就夢想當軍人。」她說:「他在我心中永遠是這樣——在森林裏奔跑。我有一張他遺體的照片,是指揮官拍的。我至今沒看過。我不能。我想記住他活着的模樣。」

她說,他「一直是軍人,愛自己的國家」,但也很溫柔。在戰壕裏,他會餵流浪貓,還拍照傳給她。他常打電話說:「媽,別擔心,一切都會好。」

40歲的彼得羅(Petro)說,和43歲的哥哥德米特羅(Dmytro)從小就一起做士兵模型,打假戰爭。「後來我們長大了,參與另一種模樣的戰爭。」德米特羅說:「在戰場上,我們總是在一起。」當無人機在他們車底引爆,炸死同行的兩名士兵時,他們也在一起。如今,兄弟倆在同一間醫院療養,分別在不同病房,但兩人所談的,幾乎都是對方。

彼得羅說:「當無人機爆炸時,我感到強烈的灼痛,我尖叫。當聽到哥哥也在喊自己受傷了,我竟然很高興,因為這代表他還活着。」德米特羅說:「我聽到弟弟的聲音,心就安定下來。可能一切發生得太快,感覺時間停止了。當我發現彼得羅四肢重傷、嚴重失血,我知道必須替他急救,否則他會死。我在前線很久了,綁過很多止血帶,所以當時我不慌,我很冷靜。我綁上止血帶,但內心很擔心他。」彼得羅說德米特羅太擔心,「但這很自然,我是他弟弟。」德米特羅說:「自我去幼稚園接他那時開始,我就一直保護他。他不弱,他很強,但我必須照顧他。他是我弟弟。」

他們現在恢復得不錯,但德米特羅擔心彼得羅的手。醫生說,他的手再也無法完全恢復活動能力。德米特羅說弟弟有一雙「黃金手」:「他喜歡做的事,都做得很好。他很有創意,是雕塑家,也會彈結他。」彼得羅說,那把結他是德米特羅買的,但哥哥學了一首歌就放棄,所以他自己學會了彈奏。

彼得羅希望戰爭沒有奪走他手部的活動能力,好讓他能重拾雕塑創作。他的病床上擺著一件作品——一個刻有家鄉旅徽的手機座,他堅持要送給我。我擔心沒有它,彼得羅就無法拿手機。 因為他一隻手纏滿繃帶,另一隻縫在腹部。彼得羅花很多時間用手機,主要是和樓下病房的德米特羅視訊通話。

娜塔莉(Natalii)是文尼察一個赫爾松(Kherson)難民婦女支援小組的成員。當時她們正在用彩色毛絨棒製作花朵。社區活動室的窗台上,擺滿了娜塔莉用回收小花盆種植的花朵。她談起軍隊入侵前,她在赫爾松住所的花園,200平方米的土地上種滿了杏桃樹、葡萄藤和各種花卉,而她最喜歡粉紅色玫瑰。最近,一位留在當地的朋友拍攝的照片所示,他們的房子已經完全被摧毀,但花園裏的玫瑰依然盛開。

現在,娜塔莉和家人住在文尼察的一間小單位内。「這裏沒有花園,但有一扇好窗戶。我生日時收到了一大束花,竟然還帶著一些根!現在我在窗前地板上用水種植了七大片灌木 叢。」她笑說家人都覺得她瘋了,但9歲的孫女安尼雅(Anya)除外——安尼雅也很有園藝天分。安尼雅的父親,也就是娜塔莉的兒子,每次從前線回來,總會從超市買花給她。

娜塔莉說:「這些花就像家園的回憶……和平,是我們曾經擁有的生活記憶。在這裏,我們只是等待……我的靈魂,仍留在赫爾松家裏那個花園。」

當娜塔莉說話時,其他婦女一直將彩色毛絨棒扭成花朵裝飾。68歲的雪維蘭娜(Svitlana)同樣來自赫爾松,她的手顫抖得很厲害,娜塔莉得幫她完成那些需要細緻操作的部分。當她聽到這個創作計劃時,雪維蘭娜說:「沒有任何照片能捕捉我們所經歷的一切——那種曾經擁有一切,和家人團聚在自己的家中,然後淪落到在路邊生活的感受。」這話說得一點也沒錯。

自 2022 年 2 月全面戰爭爆發以來,烏克蘭長期傷病者人數急劇增加,許多人因爆炸、彈片傷及截肢而需要專門深切護理,令當地醫療系統承受沉重壓力。為此,無國界醫生於 2023 年 3 月在烏克蘭中部的切爾卡瑟醫院開展早期復康治療項目,為戰爭傷病者在康復初期提供物理治療、心理支援和護理,應對他們的複雜需求。

心理健康同樣是無國界醫生在烏克蘭工作的核心之一。2023 年,我們開始在文尼察為出現戰爭相關創傷後壓力症徵狀的人提供專門心理治療,並於 2024 年 9 月開設一所專門為情況設計的心理健康中心。中心提供一對一心理治療、病人支援網絡成員的輔導,以及教授技巧,幫助病人減輕症狀、提升應對能力,並降低創傷壓力帶來的影響。

此外,組織在文尼察的團隊亦為退伍軍人、受傷或退役後重返平民生活的人士及其家屬,以及受戰爭影響的流離失所者,提供實證治療。中心採用眼動減敏重整療法(Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)等治療,協助病人處理創傷記憶,緩解創傷後壓力症的徵狀。